#29

平成14年 8月 |

このページは、色々な方にご協力いただいて、

唐津の歴史や文化をお伝えするページです。

バックナンバーもご覧頂ければ幸いです。

#1 御挨拶

|

発掘の古唐津陶片

(道園窯) |

|

おしらせ:平成22年7月29日に故・古館均一著の『絵唐津文様集』が東京の里文出版より出ました。問い合わせ先:03−3352−7322 (5,250円)

|

|

一力安子 センチメンタル・ジャーニー

ふるさとの山高からず盆の月 古舘麦青

|

「戦争が始まってからも、そのお茶会は続いたの。毎日・・・。」

安子様は遠くを見るまなざしで、まだ二回目にお会いしたばかりの私に、大切なお兄様の形見の『古新亭茶日記』を見せてくださりながらおっしゃったのです。

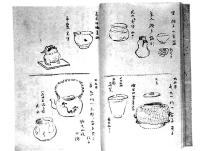

和紙に筆で毎日の家族茶会のお道具やら、参加者の名前やらを詳しく書きとめ、特にお茶碗に関しては細かく文様や高台までスケッチして、「元・享・利・貞」*の4冊がありました。 (*天の四徳を意味し、全四巻の書物の順序を表すそうです)

昭和八年に三番目の兄、豊様の字で始まり、十五年から長兄均一様の絵日記になります。

お道具の取り合わせをするのはお父様の古舘九一(ふるたちくいち)様。お点前はいつも母のかね様。父のそばにすわるのは、子供達のだれかれや、孫たち。

この、毎日三時のお茶の時間を、

「人間って不思議なものね、その中に居ると、それが特殊だと気がつかない・・・。戦争たけなわの頃も続けていたこのお茶会を当然のことだと思っていたのだから・・・」と、安子様は追想します。

そのお茶会で、子供達は焼物をなでさすって鑑賞する父の姿を眼に焼き付けました。子供達にも、陶器の見所を父は教え込みます。

その情景を安子様のすぐ上の兄・古舘曹人(六郎)様の『乃木坂縦横』 (富士見書房 平成六年)より引用させていただきますと、

父は茶碗の底を持ち上げると一気に音を立てて薄茶を啜った。そして親指で呑口を拭うと、膝の上にてのひらをいっぱいにひろげて茶碗を包み込んだ。茶碗は古唐津の道納屋(みちなや)窯、桃山時代の発掘品である。木灰の透明釉を指先で点々と散らし、底に五つ、内側に八つ、外廻りに八つほどの黒味を帯びた灰色の鉄絵の模様―「絵唐津点斑文(てんはんもん)茶碗」である。 父は底の釉薬を指で擦ったり、両手を延ばして全体の姿を眺めたり、また裏返して高台を掌で撫で廻すと、ざらざらと音を立てた。鑑賞するというよりも愛しんで肌で感触を楽しむ風情。(後略) (「古新亭茶日記」覚書)

毎日の古新亭の茶会はお母様の亡くなる昭和十七年まで続いたのです。

私は驚きと感動で胸がいっぱいになりました。まるで『細雪』みたいな世界だ、と思ったりしました。同時に、このご家族にたいする好奇心がわいてきました。

古舘家とはどういう方々だったのか?

これが今月書かせていただくことです。長いですが、古唐津に興味のあるかたは、どうぞおつきあいください。

古唐津の夢 -古舘家の人々-(文中敬称を略します)

古舘九一は、唐津の旧家「古屋」・『太閤』という酒を造る古舘家の先々々代の二男として、明治7年に生まれた。杵島炭鉱に勤務し高取伊好の大番頭的な存在だったが、昭和5年、55才で辞職、悠々自適の毎日を陶器三昧に過す。

まず当時の唐津焼の状態を、1980年 読売新聞社発行 『唐津の巨匠 人間国宝 中里無庵展』 図録の鈴木健二(九州芸術工科大学)『古唐津の再現』より要約する。

桃山の古唐津は江戸時代の唐津藩の代々の政策で変貌し、いったん途絶える。土井家の時代から献上唐津を焼いてきた藩窯「御茶碗窯」は、明治維新後も中里家だけが続けることになる。明治12年に十代中里一陶没後、十一代天祐は捻りもの(陶彫)などを作って窯の火をかろうじて守っていた。伝承の献上唐津は、殆ど需要がなかったようだ。無庵はこの天祐の次男として明治28年に生まれた。幼名重雄。兄が進学して別の道を歩むようになるので、重雄は明治45年に有田工業高校の製陶科に入学し、働きながら大正3年に卒業。この年に第一次世界大戦が起こり、わが国は好景気にわく。その間、唐津窯業株式会社、唐津煉瓦株式会社で技師として勤務し、大正11年に窯業材料商を始めている。同年材木商・無津呂家の養嗣子となり、次女ツヤと結婚、翌年長男忠夫が生まれる。大正13年、父・中里天祐死去を契機に、離れていた作陶に戻り、昭和2年十二代中里太郎右衛門となる。翌年春ころ御茶碗窯の工場を整備して、倒焔式石炭窯を築いた。最初の窯出しは昭和4年春。

「この頃から唐津在住の実業家、高取九郎、古舘九一両氏から依頼されて、古唐津の発掘や蒐集にあたった。 (中略) この仕事を通して古唐津の美しさを体得でき、そこからお家芸の献上唐津への疑問もうまれ、深まってゆく」(『古唐津の再現』)

当時の高取家は二代にわたって莫大な財貨を地域に還元していたが、高取九郎の美術への深い理解もあって、高取、古舘両家は太郎右衛門を大いに支援し、一緒に古窯址を発掘したり、研究に同道したりしている。 このあたりについては、別ページ・一力安子(九一・三女)の「愛陶の人」に詳しいので、ここでは割愛する。

再び『「古新亭茶日記」覚書』より

父(古舘九一)は五十五才で杵島炭鉱を勇退するや、すぐに郷土の唐津焼の復興に転進した。当時日用雑器を作っていた若い十二代中里太郎右衛門(後の無庵)を家に呼びつけては、発掘した窯跡の破片を前に侃々諤々の二人のやりとりに熱が入って、父の叱咤の声が奥の間から洩れてきた。数日後焼き直して長い廊下をそわそわと渡って行く太郎右衛門の緊張した横顔が思い出される。(後略)

『古唐津の再現』によると、「古唐津以来の伝統を唐津藩窯十二代中里太郎右衛門(無庵)の仕事が継承していて当然と思う人がいるかもしれないが、それは全く短絡した思考というべきである。無庵こそ、古唐津の美しさに打たれて、古作と対決するなかで、その美を自分のものにする努力を続け、古典の作調の域にせまった、最初にして唯一の作家である。人間国宝に認定されたのは、創意をもって古唐津の伝統を現在に再現させたからにほかならない。無庵の芸術の理解にはこの間の事情を知る事が不可欠である。」とあるが、「この間の事情」の一端が、古舘家側の資料から伺えて興味深い。唐津に住む者として、無庵の偉大さを誇りに思うとともに、陰に古唐津の恩人たちがいたことを認識しなければいけないと思う。

さて、九一の九番目の子、三女の安子は大正11年生まれ。目の中に入れても痛くない利発な末っ子を、九一は高取家へ行くにも、御茶碗窯へ行くにも、「ステッキ代わりに」連れていった。

「お前は馬鹿たい

二斗八升たい

三斗五升どま

あるだろうか

(訳・お前は馬鹿だ、一俵の四斗に足らない、ニ斗八升、いや三斗五升くらいはあるだろうか)

「これは唐津の古い唄だよ」と説明しつつ音程の外れたメロデイで歌いながら安子を連れて歩く。父と娘の満ち足りた時間であっただろう。〈どんなにお前が可愛いか〉、と歌っているように、幼い安子にも感じられたはずだ。

九一の膨大な古唐津のコレクションの整理、研究は人の知るところとなり、毎日のように陶客の訪問を受けた。後に人間国宝となった石黒宗磨や、加藤土師萌、川喜田半泥子、加藤藤九郎、小山冨士夫、小野賢一郎、鈴木恵一、佐藤進三、田中丸善八、水町和三郎、田辺加多丸など、陶芸家、数奇者の錚々たるメンバーである。太郎右衛門や当時唐津焼研究の第一人者であった金原陶片(京一)はむしろホスト側にたって、来客に対応している。三男・豊は発掘にも研究にも常に最良の助手であった。安子はその陶器談義のいきかう古舘家の座敷で茶を運んだり、うちわで風を送ったりして、いつも父とともにあった。

やがて日本は戦争に突入し、古舘家の幸福な日々にもかげりがさし始める。

昭和17年に母が逝去後、父の世話は安子の役目であったが、安子は昭和19年に結婚。夫は一力秀雄。一力家は石炭積み出し港として勢いのあった西唐津の組頭であり又、大地主で、秀雄はニ男。海軍兵学校で英語を教えていた。終戦の時、安子は出産のため早めに江田島から実家に帰省していて警報下でころび、男児を早産し、十日で失っている。その直後夫は原爆後の広島を経由して復員。8月末のある日、安子は床の中から夫と父が協力して井戸から焼き物を引き上げる声を聞いていた。ゴム長を履いた夫は作業に励み、その姿は今も安子のまぶたに残る。父は空襲で大切な文化財が失われるのを恐れて、焼物を井戸の中に隠していたのだった。それから、夫は焼物について関心を持ち始め、九一の努力を理解し評価するようになる。

九一は昭和25年に75才で没した。妻に先立たれ、寝たきりとなっていた九一は、安子一人には涙を見せた。生涯望んだ古唐津美術館の建設は見果てぬ夢となった。

九大に復学していた一力秀雄は、昭和28年から早稲田大学に教鞭をとり、英文学の教授に。郷里の人々から「秀ちゃん」と慕われた。「子供達が育ったら二人で焼物をやろう」というようになり、義父のことにたびたび触れて、誰かが古舘九一を顕彰すべきだと云い続けた。誰も書かないなら自分が書く、と云ったが、すでに病を得ていた。

昭和50年、57歳での夫の死。安子の胸に穴があく。その穴にあふれた水は陶芸に向かった。安子は初めて職に就き8年間働くが、その間56歳で焼物修行を始めている。

東京杉並の自宅の「私の工房は畳3畳、一坪半の広さである。轆轤2台、テスト用小型電気窯、それに流し台、天井には作品の棚で、たった一人で作陶するには充分である。十五年間、あまり上達したとは思えないけれど、中心が取れなくて廻してはつぶし、つぶしては廻し、時の経つのを忘れてしまった場所である。それと庭の片隅の釉薬小屋。欅、栗、桑、松、藁、菜種。水簸したもの、しないもの、黒、グレー、こげ茶。まだ釉にもなっていないのに灰がいとおしくて、掌からサラサラと落とす時、豊かな豊かな思いがする。」(『陶説』460号)

そして安子は「飢えた犬のように」調べ始めた。実家に残る貴重な資料や、関係者を訪ねての父の足跡をたどる遍路のような旅。『陶説』その他に研究論文を発表しはじめ、すでに10年以上になる。二つ上の兄・古舘六郎も、曹人という号で高名な俳句の筆を75歳で折って、ルーツを探す旅にでる。「《陶》を想う時、心の底にセンチメンタルジャーニーという曲が流れる。」

父・九一があれほど焼物に執着したのはなぜだったのか。兄と妹はお互い七十代の後半になって、ようやく父の思いの核心にあったものへ辿りついた。『木屋利右衛門』、それが答えであった。安子はようやく納得する。(「愛陶の人」参照)

数年前、安子は60年ぶりに高取家を訪問したが、そのときの様子を、

「唐津焼の再興時にこの高取家の財貨はわすれてはならない。(中略)先般九郎氏夫人のもとを六十年ぶりにおたづねをした。知る人ぞ知る、高取家の宏大さ、豪華さは、築百年を経た今も当時の文化を物語っている。よく今まで維持なさったと、か細い奥様の肩をいとおしく思った。」と、書いている。父に連れられて、高取家を毎日のように訪問していたおかっぱ頭の自分をそこに置いてみて、安子は「初めて安堵した」。

今年(平成14年)2月に九一作の呼継ぎ三十余点が九州陶磁文化館に寄託されたが、これとても古唐津美術館があれば唐津に残したかったと安子には思いが残る。この上は、多くの研究者・愛好者のために、古舘コレクションが九陶に常設展示されることを、遺族は願ってやまない。

今、安子は、時にアレルギーによる不調に苦しみながらも、80歳とは思えない精神力で古唐津の研究を続けている。田中丸コレクション、中里太郎右衛門の研究資料、九州陶磁文化館や唐津城の展示品の中に入った九一の遺愛の陶器・陶片が、昭和の始めから十六、七年ごろ一瞬の光芒を放った、唐津焼の流れの中で一番消えそうな歴史を語ってくれることを信じながら。

春繚乱紐のとけたる羽織かな 古新 (古舘九一)

さきがけの牡丹の色に心もつ かね (九一妻)

鰯網しまひし海の真青かな 麦青 (九一長男・均一)

古舘曹人(九一六男)句集より

牡丹咲きいま一喝の父が欲し 昭和41年

父の地の母の高さに冬薔薇 昭和42年 唐津浄泰寺

兄のこと書いて母恋ふ七日粥 平成四年 (長兄均一) |

|

唐獅子の陶彫・中里天祐作

洋々閣 庭園内

|

人間国宝・故中里無庵

写真:左掲の図録より |

唐津市城内ニの門の古舘家跡地には

現在十数軒の住宅が。

テニスコート跡はアパートに。

九一旧居の玄関〈現岩下家)

大切に守られている。

サンルームだった部屋〈現岩下家)

宗磨や半泥子がここでくつろいだ。

丸窓もそのまま。(現岩下家)

古舘家正面玄関だったところ。(現山下家)

材木は磨かれて新築のよう。

九一と六郎、安子

古舘家テニスコートにて。(昭和11年頃)

古舘かね(九一妻)大正13年頃

古舘均一(九一長男)大正13年頃

古舘豊(九一三男)大正13年頃

古舘家の人々

古舘九一・かね夫妻

六男(均一、午郎、豊、

常四郎、正蔵、六郎)

三女(津留子、淑子、安子)

今回は直接存じ上げている

安子様を中心に書かせていただきました。

|

一力秀雄・安子と子供達(昭和41年頃) |

東京国立近代美術館コレクション

石黒宗磨展記念講演会で話す安子

(新湊市・平成13年10月21日) |

高取邸玄関(国指定重要文化財)

高取邸を考える会のページへ |

庭でくつろぐ安子・80歳(近影)

|

|

最後までセンチメンタルジャーニーにつきあってくださって、ありがとうございました。

一力安子 「愛陶の人」のページへ

女将御挨拶 #25 「木屋利右衛門」のページへ

|

今月もこのページにお越しくださって

ありがとうございました。

また来月もお待ちしています。 |

洋々閣 女将

大河内はるみ

メール

|

|

|