|

|

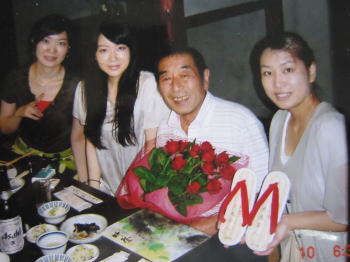

在りし日の父

還暦の祝いに三人娘と。

左より長女怜子、三女英子、父章人、二女充代

曳き山の草履を新調してプレゼント。 |

|

|

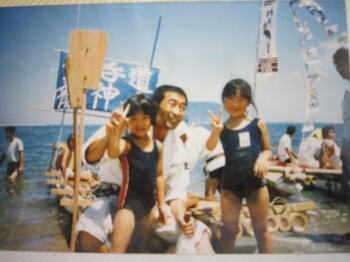

海が好きな父は、唐津の西の浜で毎年「イカダ大会」を主催する市民グループの代表でもあり、城内の町作りを考える会のリーダーでもあった。充代5歳、怜子6歳 |

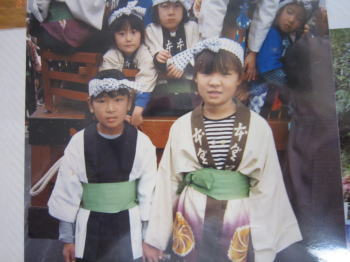

| 店舗が本町にあったことから、曳き山は八番山・金獅子を愛し、生涯誇りとしていた父について、娘たちも子供のころはヤマを曳いた。(女性は子供の間は曳けるが、ムスメになると曳かせてもらえないのが決まり)左:充代8歳 右はともだち |

|

|

本町の店でヤマの仲間と談笑するまだ若い父。右端。 |

| 充代は高校の時に「農業大会」という高校生のクイズ大会で勝ち抜き、全国大会出場を果たした。青森まで行けて、よい思い出となった。このクイズ大会は、たとえば里芋を見て品種名を当てるとか、葉だけ見て植物の名をあてるとかいうもので、けっこう難しいものである。 |

|

|

開花堂に代々伝わる落雁の型。

唐津の海の貝殻をとりどりに組み合わせて「さよ姫」と言う名で呼ばれる。開花堂のメイン商品である。出来あがったお菓子の写真は一番上に。口の中でホロホロととける和三盆が絶妙においしい。 |

| 菓子作りに精出す充代。 |

|

|

「どんちきヤマ」と言うお菓子に使われる型。

八番山 金獅子 (本町) |

| 地元新聞に「百年企業」として大きく紹介されたのは20年ほどまえ。 |

|

|

同じく紹介された記事 |

| 現在の充代。後ろの戸棚いっぱいに落雁の型が並ぶ。 |

|

|

鶴、亀、菊、紅葉、菖蒲、牡丹、・・・・とりどりの季節の菓子に焼き印を入れるための鉄のコテ。

小さいものです。長い柄を金網に差し込んで整理してある。ちょうどキセルの雁首のところが焼き印で、キセルの胴の長い筒が鉄の柄だと思ってください。

この型を熱して、お菓子の表面に焼きつける。 |

| 今年(2011年)のお盆は、章人の初盆だった。海に流す精霊船には本町の曳き山・金獅子と大勢の曳き子たちが乗せられた。 |

|

|

城内には自宅と工場。本町と唐津駅構内に店舗がある。

本町の店ではお茶一服がいただける。駅構内店では軽食も食べられる。本町店電話:0955-72-5750

|

| 姉の怜子は、父が亡くなった後、母と妹を助けるために都会生活を切り上げてUターンした。三女の英子も店を手伝って、女所帯の和菓子屋は、たおやかに、しなやかに、頑張っている。 |

|

|

伝統的干菓子は充代がこころをこめて作る。先祖が残し、父が大切にした、たくさんの型を使って。大変手間のかかるお菓子だ。 |

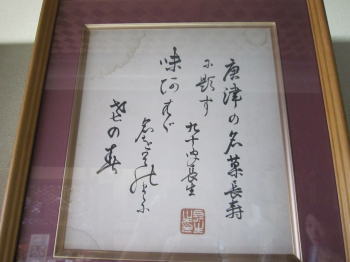

唐津・小笠原家の世子・長生公は明治維新で藩がなくなったために殿さまにはならなかったが、唐津市民からは長く最後の「殿さま」として慕われた。90歳の長生公が開花堂の菓子「長寿」に寄せて色紙をくださったものを本町店にかけてある。長生公は91歳で昭和33年に亡くなられたので、この色紙は昭和32年ごろか。

「長寿」 白あんの焼き菓子

味あはば名をのちのよに老の春 |

|

|

|

おいしそうでしょう?唐津へお越しの節は開花堂へお立ち寄りください。もうじき月見の季節。月見には何と言っても和菓子が似会います。今日あたり、お抹茶一服いかがですか? |

|

|

2011年9月

2011年9月 2011年9月

2011年9月