������

|

�\�ԁi���쒬�j

�@�㐙���M�̊��i����2�N����j

|

��ԁi�ؖȒ��j

�@���c�M���̊��i�������N����j

|

�m�X�t�̂��� |

|

|

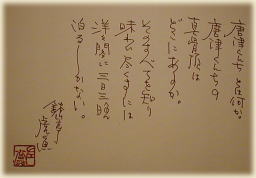

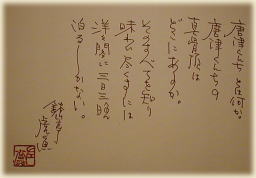

���Â��Ƃ͉����B

������

�^������

�ǂ��ɂ��邩�B

���̂��ׂĂ�m��

���킢�s�����ɂ�

�m�X�t�ɎO���O��

���܂邵���Ȃ��B

�@�@�@���R���@�Ջ��i��������j

|

|

|

|

�@���낻��A���悻��\�N�B���Â��ɒʂ������Ă��邱�ƂɂȂ�B���Ȃ��琌���B

�i�Ȃ�Łc���Ɏ䂩��āc�j�@�ƁA���Â��������Ă��邽�тɁA��x�͍l����B�܂��ɐ����B

�@�\�l��̉g�R�����钬�ɐ��܂�A�u�G�����A�G�����@�v�̊|�����Ȃ���������҂������A���N�A�������ł������ɂ͌̋��A���Ă���̂͂킩��B

�@����͑����A�����̃��[�c���m�F���邽�߂��B�l�ԁA���U���Q�̗��B���܂ꂽ�����玀�ʂ܂ŁA�l�̈ꐶ�͗��ł���B����ł��{�\�I�ɂ��̂��Ƃ�m���Ă���B�����炱���Ȃ�̃��[�c�ɂ������B���������͂��܂�ɂ��₵������B

�@�ł́A���O�̃��[�c�͉����Ȃ̂��c�ƁA�����ɐq���Ă݂��B�u�o�g�́H�v�Ɩ���邽�тɈ�u�����B���܂ꂽ�y�n�Ƃ������ƂȂ�A�����B�������l�ԉҋƘZ�\�ܔN�̂����\�ܔN�͓�����炵���B

�@����ł��u�����ł��v�ƁA�������Ȃ��B�I��O�N�ɑa�J�����Ƃ��ĕ��̋����Ɉڂ�A���̂܂܍��Z���o��܂ʼnz�㍂�c�ň���Ă��邩��ł���B���̐��_�`���͐ፑ�ł����ē����ł͂Ȃ��B����������Ȃ����Ă��u�����l�ł��v�Ƃ͂����Ȃ��B

�@�����������r���[�Ȑl�ԂɂƂ��āA�u�����ɂ́A�������낤�Ɠ��ÂA���āA���}���g�����v�Ƃ������҂����͂����܂������肾�B���N�A�������Â��̏��R��������������o�������āA�����Ƃ͌��������䂩����Ȃ��y�n�̍Ղ�ɁA���̊������Ă��܂��̂��c�����ł��s�v�c�Ƃ����ق��͂Ȃ��B���ǁA���̓�����m�肽���āA�ʂ������Ă���̂��낤���B

�@�����Ƃ͉����䂩����Ȃ��Ə��������A�����Ă�������A���쒬�̏\�ԉg�R�u�㐙���M�̊��v�͂܃@���ɂƂ��Đg���̂悤�ȑ��݂ł���B�킪��Z�E���c���Z�̍Z�͍̂����Ȏ��l�E���n�䕗�̎������A�����ɂ͋��y�̈̐l���M���̈⓿���ւ炩��搂��Ă���B

�@�����������Ƃ����N�A�\�ԉg�R�ɂ͂ǂ����Ă��O��Ȃ̉����c�Ƃ��ĔM�������Ă��܂��킯�ŁA�Ƃ��Ƃ��ĉg�q�̘A���̐����������ƁA���u�������肵��I�@�����Ƒ吺���o���I�v�ƁA�̂ǂ�m�炵�Ă��܂��B

�@��ԉg�R���h�G�E���c�M���̊�������A�Ȃ�����̂��Ƃł���B�M���ɂ����͕�����킯�ɂ͂����Ȃ��B�z�㍂�c�ɉ��̂���l�ԂȂ炾��ł��m���Ă���S�i�薼�͖Y�ꂽ�j�̈�߂ɁA��������B

�q�M�Z�쒆���@���M�����Ȃ����@�����̉͌����@�Ό����@�������@�������@�������@���̈ӋC���@���̐S�ӋC�\

�@���쒬�̘A���ɂ��̉S�������āi�����m��Ȃ����낤�Ǝv������c�j�A�M����������̂��ƋC���������Ă��炨���A�Ǝv�����肷�邪�A���F������͊O�l�A�]�v�Ȃ����b�͐T�܂˂Ȃ�ʂƂ����Ɏ�������B

�@����ɏ\�l��̉g�R�̂قƂ�ǑS�����A���܂�g���l���h�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B���ꂼ��̒��ŁA���낢��Ȃ���ɏ�����A���������A��������g�g���h�̋C���ɂȂ��āA���y���ɗa�����Ă��邩��ł���B

�@���Â��̓��Â����鏊�Ȃ́A�����p�̔�p��S���O�肵�āA���̎O���Ԃ̂��ĂȂ��Ɏg���Ă��܂��A���R�̌��ʂƂ��Đ����͉��������ɂЂ�����Ɖ߂����c�Ƃ������ꍞ�݂悤�ɂ���B

�@���Â̂��������͉̉��Ƃ����Ă������Ȃ���̎p�ς��B���߂Ă��̑勛�������Ƃ��͋V�����B�̒��ꂍ�A�̏d�O�\�s����啨�����邠��́A���Ƃ������͂ނ���g�C�̏b�h�ƌĂт������͂ŁA�ނ�Ȃǎ���͂����Ȃ��A�i�C�t�ō�����Ċ撣�邻�̖��͋����b���ɋ߂��B

�@�ŏ��̉��N�Ԃ��͓��Â��ł͕K������ɂ��Ԃ���Ċ��ł����B���ꂪ�������ς���āA���܂͔�����̎ϓ���R���炰���u�ߕ���e�ԕ��i���Ԃ�j�̊Ð|�ɔ����o��B

�@�����������b�ł́A����̓L���ꖜ�~����Ƃ��������ȋ��ł���B�����炠��ȂǂƂĂ��o���Ȃ��Ƃ����Ƃ�����B���������Ƃł͂���Ȃ�ɐ���t�̍H�v�����āA���ꂼ�ꗬ�̂��y������B���ꂪ�ς��߂�������J���[���C�X�������肵�āA���ꂪ���܂��ė܂��o��قǂ��܂��B

�@�y���͖z���Ɠ��`�ŁA���ĂȂ��̂��߂ɍޗ���T�����߂đ�����ӁB�����Ȓ��������̂������̂ł͂Ȃ��A�����邻�̐S���ꂱ�����l�ł��Ȃ̂��B�����̓��ÂŖ��N���̂��Ƃ����߂Ďv���m��B

�@���Â��q�́A�������I���ƁA�Ղ�̊ԂɎg��ꂽ�����̐��𐔂��đO�̔N��葽����Ί�сA���Ȃ���Ό��ɂ�����Ƃ����B

�@��������Ƃ��Ɏv�����B�u�����v�Ƃ́A�鑤�����^���鑤�ɂ�����w�傫�����̂�������Ȃ��A�ƁB

�@�������^���邱�ƂɊ��т�������Ղ肪���Â����Ƃ�����A����͂܂��Ɂg���a�h�Ɓg�����h�̃V���{���Ƃ����Ă��悢�B���ۏ���L�i�L���Ȃ��Ă���B�e������������A�������ɐ푈���d�|���鑤������ɋ�����B�ޓz��ɂ́u���y���D���̃��}�L�`�A���v�̒܂̍C�ł������Ĉ��܂��������̂��B

��������

�P�X�R�U�N�������܂�B�@������w���ƌ�A�L���㗝�X�̃R�s-���C�^�[���o�āA�̒r�g�����Y�̏������Ƃ߂�B�@���݁A�S�t�䂸��̐��Ɛ�����`���鐔���Ȃ����M�ƂƂ��āA�L����G���Ŋ���B�@�H�Ǝ��A�Ă����ɑ��w���[���B�@�Ғ��Ɂu�~����������݁v�i�u�k�Е��Ɂj�A�����Ɂu���܂����̐E�l���v�i���|�t�H�j�A�u�S���搶���@�j�̍�@�A��l�̚n�݁v�i�u�k�Ёj�A�u�S���搶���@���̍S��A�j�̐S���v��������B�@�@�@�@�@�@�@

|

���B���̎d���́u�X�Â���v�̖ʂł������ɎQ�l�ɂȂ邱�Ƃ�����A��ϕ��ɂȂ�܂����B�@�ŋ߁u�T�X�e�i�r���e�B�v�Ƃ������t���ǂ��g���܂����A�w���Â��x���T�X�e�i�u���ł����ė~�����Ǝv���Ă��܂��B

���B���̎d���́u�X�Â���v�̖ʂł������ɎQ�l�ɂȂ邱�Ƃ�����A��ϕ��ɂȂ�܂����B�@�ŋ߁u�T�X�e�i�r���e�B�v�Ƃ������t���ǂ��g���܂����A�w���Â��x���T�X�e�i�u���ł����ė~�����Ǝv���Ă��܂��B