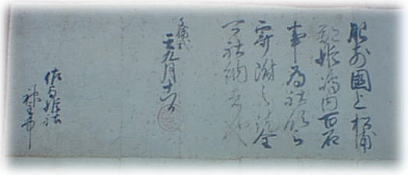

松浦の家津登(家苞)(まつらのいえづと) 明治7年ごろに田島神社宮司を勤めた岡 吉胤(1833−1907)が 若い時(安政6年2月、3月)に、東松浦一帯を旅した旅日記。 佐賀県士族・岡 吉胤(よしたね)は田島神社ののちに伊勢神宮に奉職しました。『まつらの家苞』は、明治31年に伊勢にて発行されました。 その中から田島神社の部分を抜粋します。読みにくい部分は漢字を当てたり、句読点をいれたりしました。太閤秀吉のお行儀の悪さ(本文中の太字部分)など、愛嬌があって面白い言い伝えだと思いますが、現在では聞いたことのない話です。失われた伝承として、ここに採録します。 (安政6年3月15日) 十五日、また、かの竜泉寺に行きつるに、小僧出で来りぬ。おとつ日のゐや(礼)をのべて法師ざねに対面せんと請へど、折ふし病み伏したりとて会はず、今日はてけ(天気)のどかに、風もおだひ(おだやか)にして、海の面ゆをびかなれば、加部島(古くは姫島といへり。又田島ともいへり。豊太閤なごやの城より御覧じて壁に似たる島なりといはれしより壁島ともいへり)にわたらむとて古里(地名)より手綱持ちてこぎ出でたり あさの出潮に漕ぎ出でて 松浦の海を見わたせば 沖つ白波立ちつづき もろこしよりやよせ来らん かくなん今様など打ち誦しつつ巳の刻ばかり舟はでて、片島という所に上り見るに、うかれめらがここかしこに打ちむれつつ、戯(ざ)ればみたるはひなびたれどなまめかし。 かくて田島の御社に詣でんとて、島わをつたひ、大友、小友、土器崎(大友、小友は風土記に見えたる登望駅にて、昔神功皇后の御鞆を落し給ひし所といへり。土器崎は同じ折御祭の土器を沈め給ひしところといふ。)などを見さけつつ、辿りつきて、神司平野内麿かりあないをこひ、田島神社に詣でて、神殿の御扉なる太閤のすさび書などを写し、末社なる佐用姫の御形石をも拝みまつれり。 黒き石にて、女の泣きふしたるさまなるべし。 こは、昔欽明天皇の御時、大友の狭手彦、任那の国にわたらんと、この松浦より船を出したる折、その妻佐用姫、名残を惜しみて此処の高根に登りて領巾を振つつ慕ひ歎きたり。遂に泣き伏したるまま石と化けたりといへり。 然るに豊太閤、那古屋(なごや)の御城におはせし折、此島に逍遥せられて、浜辺に一つの石ありければ、しばしやすらはんとて腰打ちかけられたるに、此石あたたかになりて、むくむくと動きければ、太閤おどろきて、こはあやしき石なり、定めて由緒あるべしと、古老を呼びて尋ねられしに、彼、佐用姫の御形石なるよしをいらへ(答え)にたれば、何てふさることのあるべきか(どうしてそんなことがあるものか)とて、ゆまり(尿)かけられたるに、沖のかたより俄かに大波寄りきて、此石を洗ひながしたり。さすがの太閤もいとう(たいへん)かまけて(感じ入って)、自らなめげ(無礼)なりしを詫び給い、古人平野某をめして神つかさたらしめ、大谷吉隆に仰せて、まのあたり(その場で)百石のおして(押して文=証文)をさづけて、佐用姫の霊につかへしめられしとなむ。 (今は其例によりて徳川家より代々百石の朱印を授けられたり) されば今いふ領巾振山は風土記に見えたる鏡山にて、此島なる一つの山こそ、まことの比れふる山なりしかふと思ひつづけたる。 飛びゆかむ身とはならずてあやなくも石となりぬる人ぞ悲しき かくて呼子までとて道をいそぎつれども、もはやたそがれ近くなりにたれば、かた島にやどりぬ。高どのにのぼり、端近くよりそひて打眺むるに、秋の夕べの景色にもまさりて、あはれふかし。 あかずくれゆく、たそがれの霞おぼほしきにまいて、海面打けむれるは、えんにをかしく、月さし出でたるは、いひもえならぬさまなり。 春の夜のかすめる影ぞあはれなる月は秋のみ見べきものかは こなたかなたの楼には、三つの遠つづみの音さはがしく、うかれめらがとりどり舞ひ奏づるもまためづらし。 (このあと、十六日には呼子にむかう記述あり。)

|

||

| 戻る |